浙滬群英聚香江 ● 尹范徐陸同台唱

由左至右:范瑞娟、尹桂芳、徐玉蘭、陸錦花

百年越劇的魅力

越劇是個十分年輕的劇種,零六年才度過百歲誕辰,它能夠成為中國五大戲曲劇種之一,除了從兩位「奶娘」崑曲與話劇,學習前者優美的表演和水袖身段,及後者的化妝代替傳統的紅白分明,更專門設計了仿古典雅的服裝,也棄貼片而改為既美觀又省時配戴的頭套;在音樂和舞美方面,悅耳悠揚的唱腔,配合載歌載舞的表演程式,加上寫意、寫實和虛實結合風格的燈光佈景,與時並進。三十多年前,我這個香港土生土長的廣東人,雖然一句也聽不懂,也情不自禁地著了迷,環顧身邊還有不少像我一樣的越劇粉絲哩!

看小生.聽流派

當年在劇場裡認識不少上海老戲迷,口邊常說一句話:「京劇聽老生,越劇看小生」,可見「小生」行當在越劇舉足輕重。從上世紀三十年代開始,「女子越劇」便在舞台上獨領風騷,從歷年越劇界梅花獎的廿多位得主,只有趙志剛是男演員,可見一斑。自第一個女班於一九二三年起辦,造就一批又一批出色的女伶,女小生更擅把戲裡的才子演繹得唯妙唯肖。

越劇屬「板腔體」,演員可以充份發揮其特色演唱,故在上世紀中葉人才輩出的時期,發展出不同形式的流派唱腔,至今獲認同的流派包括「生行」的尹(桂芳)、范(瑞娟)、徐(玉蘭)、陸(錦花)、畢(春芳)和竺(水招)派,「旦行」則有袁(雪芬)、筱(丹桂)、傅(全香)、戚(雅仙)、王(文娟)、張(雲霞)、金(采風)和呂(瑞英)派,還有唱「老生」的張(桂鳳)、徐(天紅)和吳(小樓)派,以至唱「老旦」的周(寶奎)派,合共有十八個之多,而八四年由浙江小百花越劇團主演的電影《五女拜壽》就展示了十三個流派。

在六個小生流派中,以尹派居首,雖然尹桂芳在文革期間遭摧殘至半身癱瘓,但傳人不少,成為各地劇團的當家小生;其次是范派和徐派,由於兩者風格截然不同,亦是生行學習的熱門流派;再往下數的陸派,基於它的發聲特色,成為最多男演員習唱的流派;至於畢派和竺派未入「四大」,大抵是因為前者較具跳躍感而成為略帶詼諧之角色使用,而後者的所屬劇團在南京,所以承傳者則較少,稍為遜色。

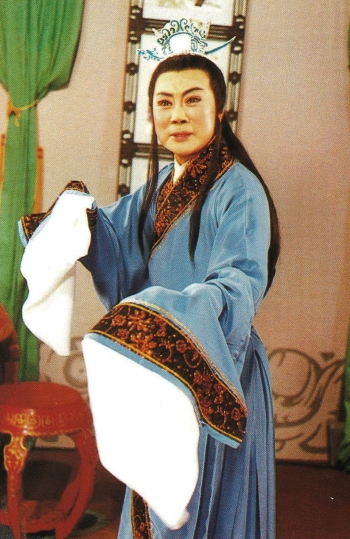

有「越劇皇帝」之美譽、在「越劇十姐妹」中居首,自十歲入「越劇之鄉」嵊縣學藝,出科後在寧波、紹興、杭州等地演出,至一九四六年在上海創建芳華越劇團,五九年隨團遷往福建。她一生曾在《紅樓夢》、《何文秀》、《盤妻索妻》、《沙漠王子》、《屈原》等劇中成功塑造了經典的舞台藝術形象,改編演出的傳統戲、歷史劇、現代戲逾百齣之多。

越劇小生學尹派者眾,有「十生九尹」之稱。她的唱腔有「圓、潤、糯」的特點,深沉委婉,灑脫雋永,流暢舒展,纏綿柔和,韻味醇厚。她的音域不寬,少用高音,多在中音區行腔,且重鼻音,但字重腔輕,以情帶聲,善用重音和音色、速度的變化展現人物感情的起伏。尹派在表演上,講究「五法」(手眼身法步)的運用,演技精湛優美,瀟灑細膩,格調清麗高雅,風度翩翩,在首本名劇中扮演風流瀟灑、文雅溫柔的書生,樸實而不呆板,靴子功、眼神功更是令人叫絕,聰穎而不輕佻,瀟灑而不飄浮。

她的首徒尹小芳是越劇「梅花大獎」得主茅威濤的授業恩師,今次代表尹派獻藝的趙志剛是其晚年的得意門生,其他仍活躍在當今越劇舞台的傳承人有「文華獎」得主王君安、「梅花獎」得主蕭雅、海寧越劇團張學芬團長及紹興小百花越劇團的金獎榜首張琳等,而在第一屆越劇青年演員「越女爭鋒」大獎賽中,十位榮獲金獎的演員有四位是唱「尹派」的。

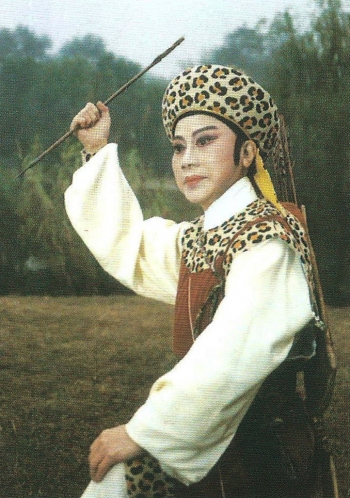

「越劇十姐妹」之一,九歲入科班學戲,先學花旦,後改學小生,由於刻苦用功,加上嗓音條件好,很早就顯露藝術才華。她隨班到杭州、紹興、寧波、諸暨等地演出,其後轉到上海,至四一年,一次毛遂自薦救場成功,從此當上了「頭肩」(即:掛頭牌)。在上海,她廣泛吸收各種藝術營養,勤學苦練,練就較為寬厚的音色。在唱腔和表演上,除繼承前輩竺素娥樸實的風格,並博採眾長,尤其是學習京劇馬連良、高慶奎的運腔特色和唱腔因素,融化於自己唱腔之中。

她能自如地運用丹田之氣和頭腔共鳴相結合的發聲方法,中低音厚實,高音響亮有力,使唱腔凝重大方,富有陽剛之美。范派唱腔音域寬,旋律起伏大,長句多,擅長運用抒情性較強的慢板揭示各種人物的情感,曲調顯得華彩而有氣派;起腔小腔和甩腔更具特色,往往通過對唱句尾音的裝飾加花,或把伴奏的過門作為唱腔延伸的手法,使唱腔更深情纏綿。在唱腔中不通過過門,直接轉調的特殊藝術手法,是范派的又一特色。她又與琴師合作,大膽吸收京劇「反二簧」曲調,首創了優美、抒情的「弦下調」,豐富和發展了越劇的聲樂藝術。她的戲路極寬,表演上穩健大方,質樸無華,不但擅演梁山伯、焦仲卿、鄭元和等正直、厚道、儒雅的古代書生,亦能把文天祥、韓世忠、李秀成這樣的忠臣良將塑造得鏗鏘剛韌。

說到她的近代傳承人,首推今次代表范派來港獻藝的「二度梅」得主吳鳳花,有乃師文武全才之藝,而上海越劇院的「梅花獎」得主章瑞虹則得她親自點撥最多,還有獲「白玉蘭」主角獎的韓婷婷,以及杭州越劇院的「梅花獎」得主徐銘和浙江小百花越劇團的江瑤,都是當中的表表者。

「越劇十姐妹」之一,十二歲入本鄉科班,先後學過花旦和老生,至二十歲在上海才改唱小生。她於四七年自組玉蘭劇團,翌年開始與王文娟合作無間,五二年十月在第一屆全國戲曲觀摩演出大會上以《西廂記》獲演員一等獎,五四年起加入上海越劇院,其代表作有《北地王》、《西廂記》、《春香傳》、《紅樓夢》、《追魚》、《西園記》等。她的形象與賈寶玉原是有距離的,但憑著扎實的藝術功底和非同一般的創造力、表現力,幾乎使其成為再世的賈寶玉,以至人們總要習慣地把後來者與其對照,可見她所創造的藝術形象之魅力和影響力。

在越劇的小生流派之中,以徐派的聲腔最為陽剛。她的唱腔高亢激昂,熱情奔放,剛柔並蓄,華彩跌宕。由於她的嗓音條件好,音色甜亮,音域寬廣,常用音區為十一度,唱腔中較多吸收越劇傳統的「喊風調」以及紹興大班(紹劇)、京劇中高揚的旋律和輪廓鮮明的潤腔方法,旋律多在中高音區展開,音調大起大落,她的唱腔突破了越劇曲調較為平穩婉約的格調,注入高亢昂揚的因素,尤其是其「弦下腔」突破了原來的唱腔功能,在悲傷痛楚之外更能表現激昂奔放的情緒。她的表演富有激情,善於塑造人物形象,具有俊逸瀟灑、神采奪人的藝術魅力。尤其是扮演風流倜儻的角色,獨步越壇。

徐派近代的傳人中有三位「梅花獎」得主:上海越劇院副院長錢惠麗、杭州越劇院的鄭國鳳,以及今次代表徐派來港獻藝的寧波市越劇團張小君,其他還有在上海越劇院經常擔任領唱的錢麗亞和浙江小百花越劇團的邵雁。

「越劇十姐妹」中最年青的一員,生於上海的她,十三歲進科班學藝,兩年後雖唱二肩小生,卻因身材瘦小而多演童生戲,二十歲與王文娟合作,成立少壯越劇團任團長,搬演不少時裝戲,至五四年參加華東戲曲研究院越劇實驗劇團,同年在華東區戲曲觀摩演出大會中,扮演《盤夫索夫》中的曾榮,獲表演二等獎。

她的唱腔是在馬樟花的傳統「四工調」基礎上加以豐富提高,特點是音色明亮純淨、行腔舒展鬆弛、吐字清晰入耳,自具特色。她擅用中音區,飄逸自如,吐詞清晰,咬字準、送音遠,講究「字正腔圓」;運腔轉調,清麗優美;運氣潤腔,剛柔調和。唱腔著眼於塑造人物,「在平穩中傳情」,「在平淡中出奇」,做到字字送聽,聲聲入耳。她最擅演窮生戲,演「鞋皮生」和「破巾生」堪稱一絕。她表演瀟灑儒雅,含蓄大方,動作簡練傳神。田漢曾稱讚她演活了《珍珠塔》的方卿。

她早於八三年退休後便旅居美國,但經常回國小住,零六年滬探親時更欣然與戲迷們會晤,為剛出版的記敘她藝術人生的新書《海外遊子陸錦花》簽名,還真切地關注著陸派傳人的成長,而當年在她離國後才學唱陸派小生夏賽麗,亦終得圓廿年的拜師夢,向老師鞠躬獻花,師徒相擁合影。其他近代傳人以上海越劇院的黃慧和許傑,以及今次代表陸派來港獻藝的徐標新最具代表性。

承傳四大流派.同台重唱《梁祝》

| 尹派:趙志剛 | 范派:吳鳳花 | 徐派:張小君 | 陸派:徐標新 |

一九五一年,越劇界在上海為抗美援朝捐献「越劇號」飛機義演,當時四大小生(尹桂芳、范瑞娟、徐玉蘭、陸錦花)在《梁祝哀史》分飾梁山伯,這個「明星版」演出成為歷史佳話。今年,來自浙滬的四位承傳人:趙志剛、吳鳳花、張小君、徐標新,將會同台重唱,為「中國戲曲節」五周年帶來21世紀的「明星版」《梁山伯與祝英台》。

關於四演《梁山伯與祝英台》的安排是:

《草橋结拜》 梁山伯:徐標新(陸派)祝英台:吳素英

《同窗共讀》、《十八相送》 梁山伯:吳鳳花(范派)祝英台:吳素英

《思祝下山》、《回十八》 梁山伯:張小君(徐派)

《勸婚訪祝》、《樓台會》 梁山伯:吳鳳花(范派)祝英台:陳飛

《山伯臨終》 梁山伯:趙志剛(尹派)

《逼嫁抗婚》 祝英台:陳飛

《禱墓哭墳》 祝英台:陳湜

《化蝶》 梁山伯:吳鳳花(范派)祝英台:陳飛

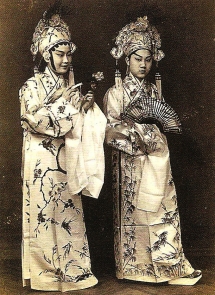

《梁祝》傳統老戲的今昔

《梁祝哀史》是越劇的一齣傳統老戲,每個小生都會演。早期的花旦們演祝英台,前半齣雖穿男裝,卻還貼片,今日看來,實在有點怪相(見:1939年馬樟花與袁雪芬的劇照)。至新中國成立後,這齣戲經歷大幅度的改革,易名《梁山伯與祝英台》,更於1953年拍成彩色電影,由范瑞娟、袁雪芬主演,其後亦成為經典劇目,上海越劇院於1955出訪東德時,改由范瑞娟、傅全香擔綱演出,劇終時連續謝幕二十八次,場面哄動。

| 1939年《十八相送》馬樟花飾梁山伯、袁雪芬飾祝英台 | 1953年 電影《梁山伯與祝英台》范瑞娟飾梁山伯、袁雪芬飾祝英台 | 1955年 東德演出《化蝶》范瑞娟飾梁山伯、傅全香飾祝英台 |

二零一一年,紹興小百花越劇團也搞了一次以『梅花玉蘭•花開香江』為題的「明星版」《梁山伯與祝英台》,由「范派」的吳鳳花一人擔演梁山伯,而五位配戲的花旦則全是「梅花」和「白玉蘭」獎獲獎者,包括:吳素英(呂瑞英派)、陳曉紅和李敏(王文娟派)、陳飛(傅全香派)、謝群英(金采風派)、金靜(戚雅仙派),以其獨特的旦行流派唱腔演繹各場的祝英台。

2012《化蝶》吳鳳花飾梁山伯、陳飛飾祝英台

《孔雀東南飛》經典再現

范瑞娟 飾 焦仲卿、傅全香 飾 劉蘭芝

《孔雀東南飛》是越劇根據漢樂府《古詩.為焦仲卿妻作》編寫的傳統戲。寫廬江小吏焦仲卿妻劉蘭芝賢淑勤勞,夫妻情篤。焦母虐待蘭芝,逼仲卿休妻。夫婦忍痛分離,互誓各不嫁娶。蘭芝回娘家,其兄逼其改嫁太守之子,蘭芝不從,投水踐盟。仲卿聞訊,亦掛枝殉情。姚水娟於一九三九年演出由樊籬所編劇本,而范瑞娟、傅全香的東山越藝社則於一九五零年演出由南薇編劇的版本,亦是現存的演出本。

記得一九八零年,上海越劇院在新光戲院貼演此戲碼,我看了范、傅兩位老師的傾情演繹,一晚聽了不知多少遍「蘭芝、仲卿」,一直在耳邊縈繞不絕,後來得悉該劇由上海電視台攝成戲曲電視劇,趕忙把錄像帶買下來不斷重溫。至九十年代中期,上海越劇院讓章瑞虹、陳穎排演《孔雀東南飛》,帶給香港和新加坡的觀眾,二人得兩位老師手把手執教,大獲好評。今次,由另一對傳人吳鳳花、陳飛獻演同一戲碼,一定難以像師姐們般得到年逾九十高齡的老師口傳身授,但相信以她們熟諳乃師的演出風格,或可從錄像資料一窺精妙之處!

| 吳鳳花 飾 焦仲卿 | 陳飛 飾 劉蘭芝 |

折子戲展現流派精萃

除了兩齣大戲,四大流派傳人亦將聯同幾位花旦獻演多折拿手戲碼,展現「尹、范、徐、陸」的唱腔和表演特色。

尹派:

| 《何文秀.哭牌算命》趙志剛飾何文秀、陳湜飾王蘭英 | 《花中君子.陳三兩扒堂》趙志剛飾李鳳鳴、陳湜飾陳三兩 |

范派:

| 《沉香扇.書房會》吳鳳花飾徐文秀、吳素英飾蔡蘭英 | 《狸貓換太子.拷打寇珠》吳鳳花飾陳琳、吳素英飾寇珠 |

徐派:

| 《紅樓夢.哭靈》張小君飾賈寶玉 | 《紅樓夢.葬花、焚稿》 | 陳曉紅飾林黛玉、竺歡歡飾紫鵑 |

陸派:

《珍珠塔.前見姑》徐標新飾方卿

| 《情探.活捉》徐標新飾王魁、陳飛飾敫桂英 | 《情探.行路》陳飛飾敫桂英、于偉萍飾判官 |