我心目中的兒童粵劇

藝術顧問:阮兆輝

對粵劇的承傳和發展,我們既要前瞻,也要回顧!1969年組織的香港實驗粵劇團探索新路,要打破壟斷粵劇舞台大半世紀的「鴛鴦蝴蝶派」,培育出生旦以外行當的新秀演員;1993年則成立了發掘傳統的粵劇之家,從內地與移居海外的前輩口中搜尋資料令絕跡近四十年的《玉皇登殿》重現舞台。自1996年起,我一直與教育界緊密合作,將粵劇粵曲融入中小學的音樂課堂,甚至成為初中的正規課程。到底可以讓兒童演甚麼樣的粵劇呢?

主流的粵劇劇目,包含了歷史、文學、倫理、言情,無論是一齣三個多小時的長劇,抑或是半小時到四十五分鐘的折子戲,唱唸做打,成年演員當然能駕馭自如,但小朋友那會有這耐性,所以普遍的兒童粵劇演出會把較艱深的唱段刪掉,再加上一連串的動作,但對這些有可能成為新一代粵劇接班人的幼苗,我們能否給他們一個真正的粵劇「初階」呢?在香港藝術發展局連續三年資助社區推廣兒童粵劇的培訓計劃裡,少年兒童學員們通過工作坊的學習和排練,結業匯報時排演的折子戲及短劇中,我看到了心目中的兒童粵劇!

雖然我一向不贊成用新編戲碼教學,堅持應該教老戲,但對兒童培訓而言,為了讓造詣程度不同的學員都有發揮的機會,導師們沒有採用經典名曲名劇的選段作為匯報演出的戲碼,反而特意為學員度身訂造、撰寫適合少年兒童題材的群戲,並將粵劇傳統的表演元素融入劇中,也是可以接受的。看他們2012年首次推出四個宣揚「孝道」的短劇令學員從學習粵劇藝術中認識和重視此中國傳統德行,而今年新編兩幕短劇《八仙過海》除了引入粵劇例戲排場和京劇北派脫手武打,還以八仙的呂洞賓醉後過東海、對鯉魚仙子挑釁而挫敗的故事,給學員一個高傲無理會自招其辱的訊息。

前些日子去看了學員們的排戲,飾演王母一角的小演員把我用中州韻示範的錄音學得甚有韻味,真是令我喜出望外。所以,若有資源的話,我是衷心希望能有更多切合兒童演出的粵劇劇目,讓他們從中學習、體會到這門傳承了數百年的戲曲表演藝術……

編寫兒童粵劇的感言

編劇:周嘉儀

從四歲學唱粵曲,至今不經不覺已是四十多個年頭了。2009年,由於修讀了香港八和會館主辦、香港大學教育學院中文教育研究中心協辦的《粵劇編劇班》,令我看戲曲演出又多添了一番體會,所以當好友苗丹青建議讓我為兒童粵劇培訓計劃的結業匯報演出寫新劇,便大著膽子答允了,但寫戲的過程卻比我想像中艱辛。四個以「孝」為題的故事:《王祥臥冰求鯉》是可以略作「神話化」的,《緹縈陳情救父》則有金殿「宮廷」戲,《趙咨迎盜》是民間「小品」,《雲英繼父守城》則有武場「開打」,題材各異;我們試從歷年來看過的劇目搜尋相關的橋段和表演程式,編排這幾齣戲裡面,希望能與香港的主流粵劇接軌。幸不辱命,這四折戲的公演引起傳媒及學界很大的迴響,而部份劇目選段亦已作出重演。

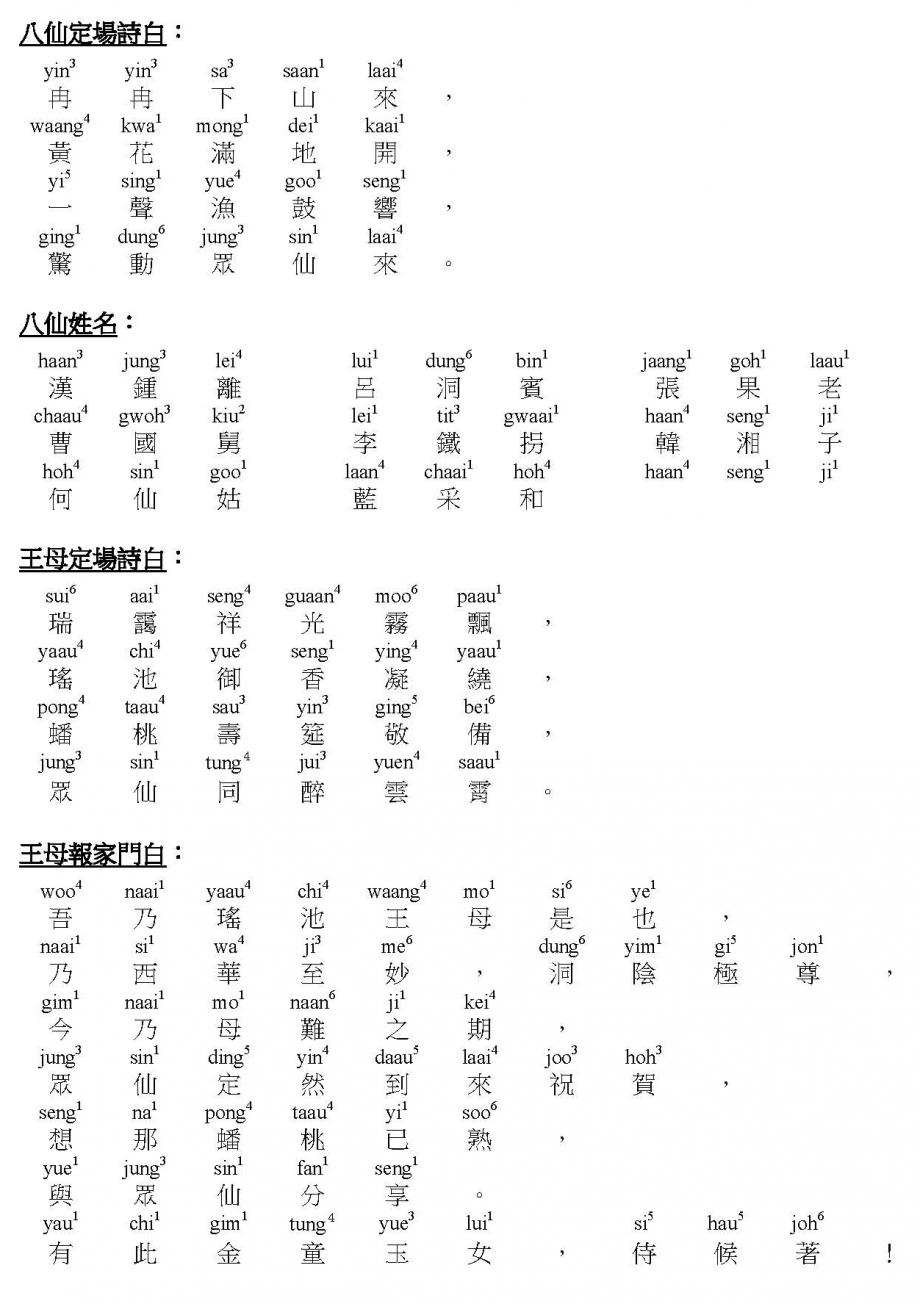

故此,今年在藝術顧問阮兆輝及曾玉女的鼎力支持和指導下,我再次為匯報演出撰寫新戲碼《八仙過海》。今次的創作更為大膽,我嚐試加入傳統和難度較高的唱做元素。第一幕《王母慶壽》參照例戲排場模式,除沿用《碧天賀壽》的四句詩白,更套用了《香花山賀壽》裡八仙向觀音祝壽的程序,主要以使用中州韻白並演唱「曲牌體」的唱詞,難得輝哥親自錄音為學員示範;至於第二幕《八仙鬧海》則回歸以現代粵語白話及「板腔體」為主的唱唸格式,重頭戲當然是由曾老師教授鯉魚仙與八仙、天將的京班「脫手」武打,另一亮點是眾魚仙「耍水扇」載歌載舞的場面,還有值得一提的是八仙會在這幕戲裡每人以四句「白欖」報上自己的祖籍和「威水事跡」。

這齣《八仙過海》能夠順利登場,除了要多謝輝哥和曾老師,還有我的兩位唱功師父:羅永明和駱慶兒老師,他們為了幫我校對撰曲填詞和伴奏給學員的示範錄音推掉了好些課堂。此外,前後兩次都得到李少恩博士的幫忙查證,令我得以向全部劇作中採用的曲牌作者們致敬。

藉此機會,我特意將《王母慶壽》部份以中州韻白誦唸的台詞用粵語「九聲」音標,但由於中州韻沒有很確實的規範,這只是按輝哥的示範錄音而製作,希望能與觀眾分享一下: